|

|

自分の体験や体感をありのままに生き生きと描く画家もあれば、まるで死後の己の骨や墓を指し示すかのように生の痕跡をひっそりと配置する画家もいる。鑑賞者にとって、前者のメッセージは読み解きやすいが、後者はかなり判読しにくい。なぜなら、一本の骨片からその人の生前の姿を想像する考古学的作業にも似た解読が求められるからだ。 星野勝成は後者のタイプだとつねづね思う。もし私が作家について何も知らずに初めて現在の作品を目にしたら、はたして彼の生き様や感情や苦悩をどれほど理解できただろうかと考えるとまことにいぶかしい。かつて彼がシュールレアリズムの手法で描いた、紺碧の天空を飛び去る力強い馬、ダ・ビンチ風のまどろむ乳児像、そして暗い宙に孤独に輝くガラスの破片などを、今の作品からイメージできる人がどれだけいるだろうか? だが、これら過去の作品でも彼は、虚空を背景にして単一の結晶体にまで凝固した象徴物体を提示してきた。そして、多数の線といくつかの紋様で重ね書きされた今日の図像は、過去の異なる諸作品の延長上にあることは否めない。ここにもまた、生の痕跡の断片がときには単なる破線にまで還元され能記化されているのだ。 このタイプの象徴提示的作品を解読する方法はいくつかある。まず形態と構成面からのアプローチだが、それだけでは無意味な一般論に陥りかねない。そこで通時的な全体像とコンテキストの把握がぜひとも必要となる。だから近い将来、星野勝成の過去と現在の諸作品を年代順に配した展示を期待している。(榎本 譲) 【1992年個展案内状より】

|

|

|

純白の画面上に錯綜する黒や赤の線。 垂直線、水平の線、曲線、ときに斜線。あるいは大小の点。だがそれらは無定形でなく、まず背景として、縦横に走る破線の格子状構造をつくる。これがいわば基礎的枠組みとなり、舞台背景をなす。多くの抽象画家たちが幾何学図形を描いたのは偶然ではあるまい。それらは心的構造の絵姿なのだろう。ただしここでは、切れ切れの線の破片が連なって画面全体の運動を統御する。 後景となるこの枠組みに絡めとられながら、全景に姿を現わすのは、種々の特異な断片的心像だ。ドジョウ犬、猿の頭部や手足、独楽、ヒトの足と手、人差し指、魚、ドクロ、そして浮遊する目玉状球体。これら部分的身体像は、破線の記憶格子の表層をうごめき、隠微な私的メッセージを包んで、聞きとりにくい淫らなざわめきを発する。 だがこれら部分心像群にはもはや中心はない。かつては、(中央部が空白となった)三菱の「破片」の象徴図が画面の中央を占めていたのだが。いまはもうそうした空虚な中心さえ消え去った。だから、独楽は回転しない/人差し指はもはや何も指し示さない/浮遊物体となった目玉は何物をも見ておらず、視線を投げることはない/ドクロはたんなる輪郭線にすぎない。ここにあるのは事物に輪郭を与え、同一性を付与し、その独自の特徴のみを抽出する「線」そのものなのである。 錯綜するこれら追憶像の群のなかで、ゆるやかに旋回しながら上に向かう螺旋階段様の直線の破片がある。密かにゆらめき昇り、またときには下降する数本の曲線がある。 沈黙せる線が、地を這い壁を上る蔦のように、空白の画面に吊り懸けられた破れ格子の構造線と入り混じりつつ、ゆったりと伸びる。タブローの上下左右を越境し、側面を経てさらには裏面にまでも伸びてゆく。二次元的な線がタブローの全表層を制圧してタブローそのものを三次元化する。 こうして記憶表層に留まる身体像の断片は、空白のタブロー上を這う線にまで己を解体し、ひからびた硬質の線となり、人間的時間の速度を失ってほとんど不動状態に近づきながらも、しかし透明でゆるやかな別の生命速度を維持する。追憶を凝縮したこれらの線は、職人の指先でつくりあげられる針金細工のように、硬直し乾いた苦しみをたたえつつ、その動き自体によって柔らかなイメージ群を生成させる。(榎本 譲) 【1990年個展案内状より】

榎本 譲/論文:「ラカンの精神病論にかんする一考察」ほか 訳書:J-D.ナシオ「精神分析7つのキーワード--フロイトからラカンへ」新曜社 M.マリーニ「ラカン―思想・生涯・作品」新曜社・F.ドルト「無意識的身体像1.2.」言叢社 D.アンジュー「集団と無意識」言叢社ほか |

|

|

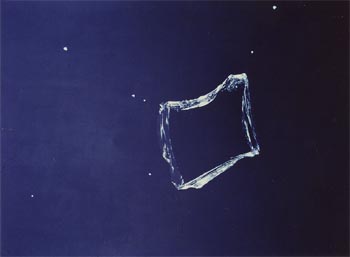

アーティストのなかには創造の苦しみを感じさせる者と、制作の労苦を感じさせる者とがある。芸術の制作態度の不変を信じている者にとっては、前者の作品を識る方が嬉しい。中西夏之は器用なアーティストであるから、時に作り過ぎの見えるのを危惧したこともあったが、今年の個展のタブローには創造の力が感じられた。 星野勝成展(サトウ画廊、11.1-6)。創造の苦しみを感じさせてくれたもうひとりのアーティストに星野を加えねばならない。暗い背景にガラスの破片をひとつだけ描いた作品は、無の暗闇に起こった原初の光、あるいは混沌に生じた最初の存在物を表わしている。意識して極めて通俗的に画面を説明しているのだが、造形がオリジナルなものに近い故にさまざまなイメージを投影することが可能である。人間の行為は限りなく精神に近づくことができ、またザハリヒカイトも限りなくイデーに近づくことができる。芸術表現のこの単純な原理を、まさか現代アーティストたちは忘れてしまった訳ではないだろうが、星野によってこの具象でも抽象でもある創造の原初形態が示されてみると、われわれの身辺にこうした例がいかに少ないかが解る。 |

|

|

|

芸術的実在を創りだすのに衒いや衣裳はいらない。視覚から視覚への華麗な伝達はデザイナーたちに任せておけば良い。アーティストの感覚に受け入れられたものは、少なくとも心臓か、できれば体内のあらゆる血管を通過して後、出て来るところが見たいものだ。「はだかを見よ! はだかになれ!」である。星野はこの作品につけた「破片」という仮題が気に入らないようだったが、それならば思い切ってCREATURAあるいはCREATUSとでもいってみてはどうか。遠慮する必要はない。ただしクリエイションの語源は、森羅万象という意味を含んでいることを忘れないでもらいたい。 【「美術手帖」'77年2月号 木島俊介】

|

|

|

美術家にとって、ガラスというのは捨てがたい魅力をもつらしい。とりあえずそれのもつイメージを拾いあげても、危険である、鋭い、冷たい……といったことがまず思い浮かぶ。どうやら皮膚感覚にはあまりなじめないこの物質にも、それなりの何かがあるからこそ題材となり、また媒介となるのだろう。 (片瀬和夫氏の発表に関する部分・略) ものをじっとみつめていると、やがてみることが不能になる瞬間が訪れる。たとえば机上のペンをみていても、"書く"ということが念頭にある領域内では、まだわれわれは用語法レヴェルにある。これも重要なことはもちろんだが、この水準が煮つまってカスプ(カタストロフィーの理論にでてくるS字曲面)の表面を落下に向かうとき生ずる破局の状態がこれに似るだろう。元来描きにくいものとしてあるガラスを主題に発表を続ける星野勝成(サトウ画廊、11・17-22)はおそらくその境界をまさぐっているように思う。だいたい厚手のガラスを、切り口がみえるようにセットして描いているが、ガラス片ひとつにこれだけ取り組める作家もめずらしい。ただリアルに描こうという気構えだけでは、どうしても到達できない何かを持った作家だと思う。砕いたガラス片はさまざまに屈折した光を投げかけるが、もちろん光を受容する最小の面は、筆の太さを凌駕してしまうだろう。人間の眼にしても、二ミリ平方以下は焦点が合わないということが真実だとすれば、そういった条件だけで星野は限界を描いているのであろうし、筆の成りゆきに委ねるしかない水準にまで突込んでいるのであろう。しかしたとえそうであっても、不思議にマニエールな感じは強くないのである。 【「美術手帖」'76年2月号 たに あらた】

|